一、总体原则和主要目标

1. 总体原则

统一指挥、快速反应,分级负责、属地管理,预防为主、及时控制,系统联动、群防群控。

2. 主要目标

建立健全防控工作组织体系、形成联防联动的应对处置机制,规范信息统计、报告,制定返校后防控工作流程和要求,认真落实学校防控工作指南和操作技术规范。

二、组织体系

1. 成立疫情防控工作领导组

? 学校党委(支部)书记、校长作为第一责任人,担任组长。

? 学校分管领导作为直接负责人,并担任常务副组长。

? 学校各年级、教务、团队组织、后勤管理负责人等为学校领导组成员,同时又是本部门疫情防控工作负责人。

? 各部门负责。多校区办学的学校,每个校区成立相应的疫情防控工作领导组。

2. 成立防控专项工作组

各校根据需要,协调多部门参与,成立新冠肺炎领导组办公室、后勤保障组、信息管理组、应急处置组等。

3. 健全工作网络

建立学校—班级—学生—家庭四级新冠肺炎疫情防控工作网络,畅通信息,落实各项防控工作。

4. 疫情报告人与报告制度

根据“责任到人”原则,明确校园新冠肺炎疫情报告人和报告程序。

(1)疫情报告人:学校专门指定新冠肺炎疫情报告人,报告人可以是分管校长,也可以是校医或者是卫生健康部门派驻的新冠疫情防控指导员。

(2)内部报告和外部报告制度

? 内部报告

◆ 教职员工向学校报告人报告;

◆ 小学生统一由家长向老师报告;

◆ 中学生向班主任老师;

◆ 各单位汇总后均向学校报告人报告。

? 外部报告

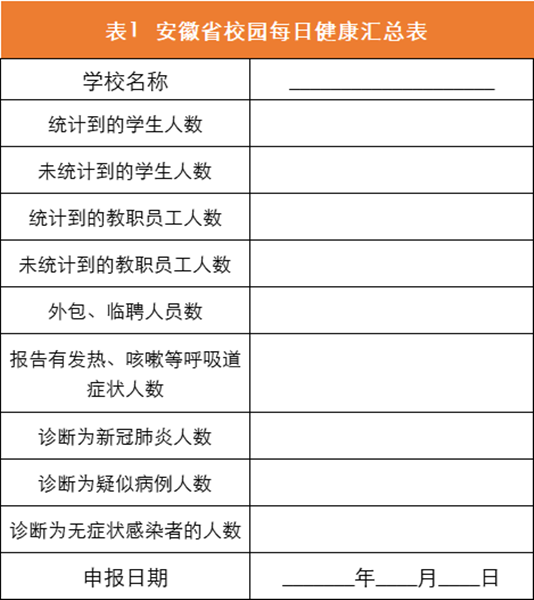

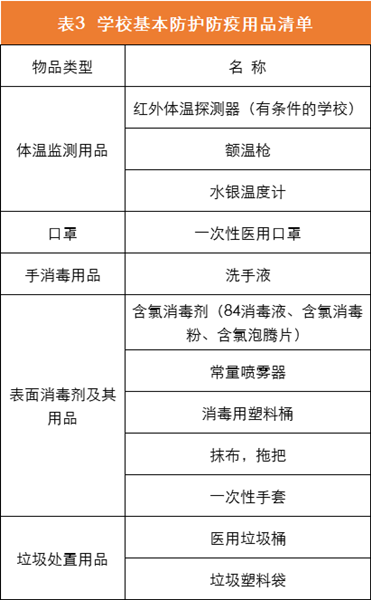

◆ 学校疫情报告人分别向属地教育主管部门和属地卫生健康部门报告:实现“日报告”“零报告”制度,报告内容见表1。

◆ 有新冠肺炎病例、疑似病例以及无症状感染者等新冠肺炎疫情时,需2小时内报告。

具体报告程序如图1所示。

图1 中小学校冠肺炎疫情报告程序

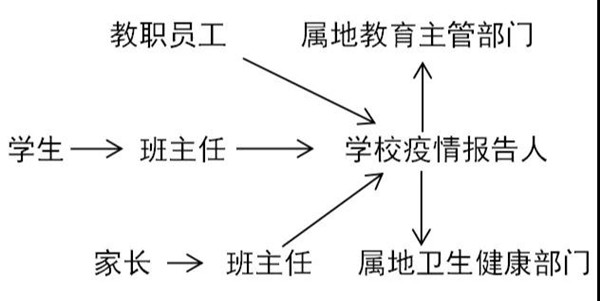

三、“两案”“八制”建设

从健全疫情防控工作体系、学生返校后的工作要求、师生健康管理和应急处置等方面,建立返校工作方案和学校突发疫情应急处置预案,明确具体举措和操作规范;同时制定学校新冠肺炎疫情报告制度、学校晨午(晚)检等8项制度。见表2。

▼表2 校园新冠肺炎疫情防控“两案”“八制”清单

各校“两案”“八制”应实事求是,突出各校特点。其中,校园清洁与学习生活场所效度制度制定参考《安徽省学校新冠肺炎疫情重点场所防控工作指引》相关内容;学校突发疫情应急处置预案制定参考《安徽省学校突发新冠肺炎疫情应急管理指引》相关内容。

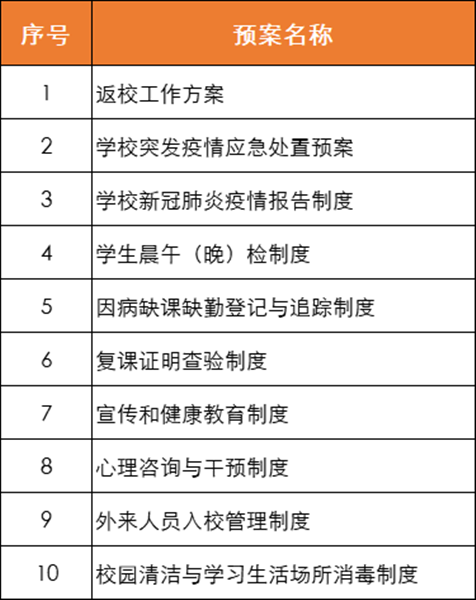

四、学校防护防疫基本防护用品储备

具备复课条件的学校,要有基本的防护和防疫用品,并按照至少2周的数量储备。根据使用情况,适时补充,保持动态平衡。

基本防护和防疫用品清单见表3。

五、隔离(健康)观察室

寄宿制学校设置隔离观察室,普通中小学校设置健康观察室,以备学生、教职员工或外包外聘人员出现发热、咳嗽、乏力等症状时立即进行暂时隔离(健康)观察。

1. 隔离观察室的一般要求

? 相对独立。应选择距人口密集区较远(原则上大于500米)、采光和通风良好的场所,不得紧靠教室、食堂以及学生易到达的场所;

? 隔离分区。内部根据需要分为生活区、物质保障供应区和医学观察区等,分区标识要明确;

? 设施齐全。提供单间居住环境,并配备洗手设施,最好有单独使用的卫生间和洗手设施,只有共用卫生间时须分时段使用;

? 提醒标识。挂有“××学校隔离观察室”标识,门前有“闲人免进”等提醒标识,避免其他人员误入隔离区域;

? 独立粪池。隔离场所污水在进入市政排水管网前进行消毒处理;

? 避免使用集中空调通风系统。

? 通风良好。

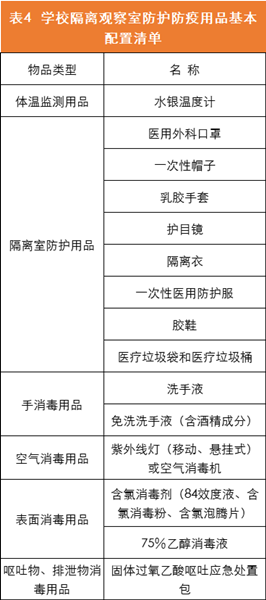

2. 隔离观察室防护防疫用品基本配置

学校隔离观察室防护防疫用品基本配置清单见表4。

其数量要根据学校校医室/保健室的工作能力,同时接受属地疾病预防控制部门专业技术人员的建议进行采购储备。

3. 健康观察室

? 一般中小学建立健康观察室,用于有发热、咳嗽、乏力等新冠肺炎相关症状的学生一过性健康观察;

? 健康观察室相对独立,不设在紧靠教室、食堂、活动室等场所,挂有“××学校健康观察室”标识;

? 通风、采光、照明良好;

? 配有洗手设施和洗手液;

? 最好设有独立卫生间;

? 通风良好。

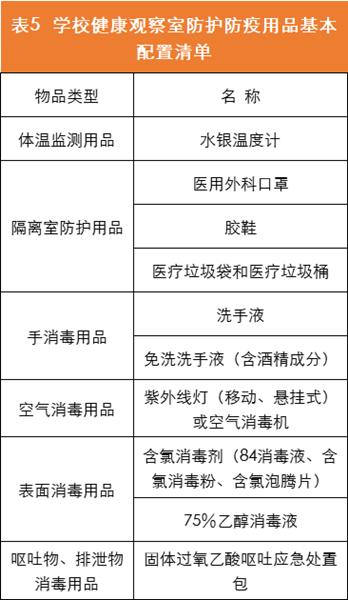

4. 健康观察室防护防疫用品基本配置

学校健康观察室防护防疫用基本配置品清单见表5。

其数量要根据属地疾病预防控制部门专业技术人员的建议进行采购储备。

六、培训和演练

1. 培训

学校校医或专兼职保健教师积极接受属地疾病预防控制中心组织的新冠肺炎病例发现与报告、流行病学调查、校园感染防控、密切接触者管理、个人防护等内容的培训,提高疫情防控能力。

2. 演练

学生返校前,按照健康观察室或寄宿制学校的隔离观察室暂时性接受观察人员的运行流程开展多次疫情防控演练,熟练掌握工作流程和各项制度,增强法制观念,依法依规开展科学防控。